第78届戛纳电影节进入第五天。

《风林火山》举办了记者会。

也许是因为昨夜首映后出现了“难懂”的评价,在回答问题过程中,主创多少对此进行了一些解释。

麦浚龙首先表示,能入围戛纳很兴奋,感觉很梦幻,对于制作多年的这部《风林火山》他认为也是到了“该放手的时候”。

他做导演不希望重复自己,要有决心”背叛“自己的观众,当年在《僵尸》之后有收到很多同类型offer,但他认为应该去探索其他题材。《风林火山》的风格和《僵尸》有相同也有很多不同之处,是因为自己想带给观众新的体验,把许多的彩蛋、细节和角色处理,放在这个故事里面。“我用十年时间完成这部电影,如果观众只看一次就能完全明白的话,我觉得反差太大了。一个艺术作品会随着观众的年龄、经历,带来不同的感受。”

他强调自己作为观众就会追求陌生感,电影就能带着观众进入一个陌生的国度,所以他会追求不同维度的创作,此次他在《风林火山》架空建构了全新的世界观,有异常气候、辐射区,片中人物表面都很冷漠,但内心都很有情感。他很感谢所有参与的演员,在30多度的夏天要拍零下30度气候的电影,这是一个很梦幻的旅程。

梁家辉表示《风林火山》讲的是人性,“人性是善还是恶,其实都存在两面”,”希望所有观众都去电影院感受一下这部电影,看不明白的,重看一次,如果只看一次能全看明白,我不相信。因为我们这是一个非常复杂的人性故事。这些故事在全世界很多大城市的角落都在发生。”他认为本片就像slogan一样表现了“家庭是终极的战场”,在参与这部电影后,让他更了解自己和面对的一切。

高圆圆表示来戛纳首映是一种荣耀,这部电影后面的路还很长,她看完之后非常爱。回忆当年《青红》入围戛纳时,有英国记者评价秦昊有演员塑造角色的能力,而高圆圆是在做自己。这个评价对她一直有冲击,“出道时导演经常要求我本色,不要演,但时间流逝经历增加后,会很不满足只做非常个人向的表达,想要跳出自己做好角色与世界的连结和表达,这十几年我都很努力地在做这件事情。”

此次的角色是她在2017年之前接触的复杂度比较高的角色,充满力量感,和自己有一点距离,这种陌生是她想找寻的东西。同时这个人物的灰度很大,在戏里和每个角色都有接触,有完全不同的截面。她坦言如今也没有完全吃透角色,有很多神秘感,是由导演带给观众想象。

古天乐则是责任感满满,此次来戛纳,希望能把中国香港电影推广给全世界。他还幽默表示,由于角色有只猫能在他身边睡觉,麦浚龙导演就要求自己真的养这只猫培养感情,这是对自己而言比较困难的地方。

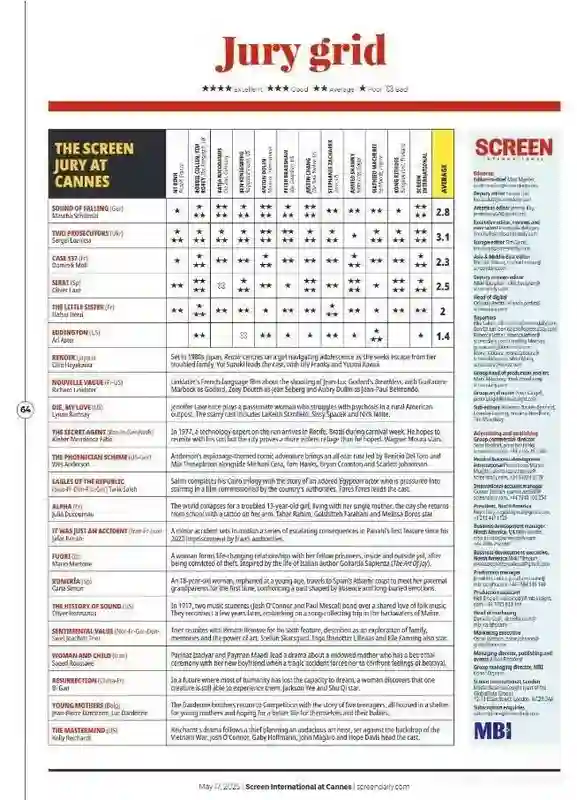

银幕场刊评分继续更新。

《国家公诉人》3.1,《望向太阳》2.8,《接近终点》2.5,《137号案件》2.3 ,《最小的女儿》2.0,《爱丁顿》目前垫底为1.4。

华语场刊也迎来两部新低。

以下为今日观影短评:

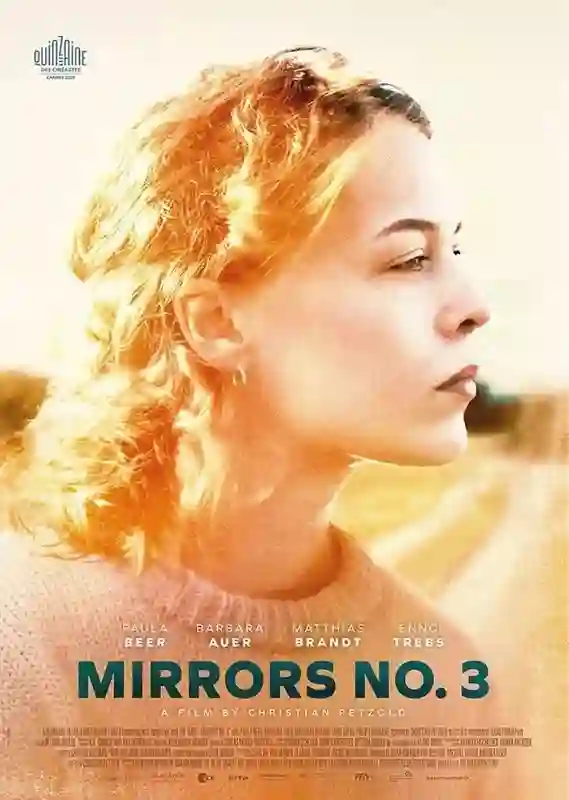

《镜的第三乐章》(导演双周单元)

导演:克里斯蒂安•佩措尔德

主演:葆拉·贝尔 / 巴尔巴拉·奥尔 / 马蒂亚斯·勃兰特 / 恩诺·特雷布斯

秦婉评分:4/5

除了对导演的滤镜之外,必须得说这样极限的行程里,让我毫无睡意的电影是多么舒适好看。葆拉•贝尔应该每年拍一部电影,她可是太迷人了!本片中依然如同一个精灵。

这是一个“反向入侵”故事,女主因车祸逗留在一户人家,她与这个家庭自杀身亡的女儿产生了“镜像联系”,她主动地进入,在得知真相后又无所适从,这种所谓的替身关系并没有带来伤害。人与人之间淡淡的爱与牵绊联结,是令人感受到美好的。

虽说是小格局,但并不失去前作“元素三部曲”的神秘主义,且没有了设定之后显得更加自由。入围导演双周可能是刚刚好的选择。

《雷诺阿》(主竞赛单元)

导演:早川千绘

主演:铃木唯 / 石田光 / 中岛步 / 河合优实 / 中川雅也

秦婉评分:3/5

早川千绘的首作《岁月自珍》拿过戛纳金摄影机特别提及,属于跳级导演。可能也是因为今年日本大导没怎么出作品,急于提上来一位占据名额。本片和前作的毛病一致,想法很有灵气,执行出来较浅显,影片气质也相对静态。

小女主的想法常常很跳脱,喜欢心灵感应,喜欢虚构生死写成文字,也让影片穿梭在她的想象与现实里,通过这种变化带出几位主人公的心理。而实际上的她,父亲癌症濒死,母亲忙得无暇顾及她,家庭内部的生疏感也是她不断向外探索迸发灵感的原因,这种探索会带来生命的触动,也会因不谙世事落入危险境地。看到最后还挺希望她关心一下妈妈的,妈妈真的不容易。河合优实惊鸿一瞥一场戏很赞。

sky评分:3/5

早川千绘借此片试图探索与“父亲死亡”相处的微妙心态,借助少女的视角,不疾不徐、轻声慢语地讲述她的生活,模范动物叫、学习读心术、写日记与死亡幻想都还算有看点,并从这些琐碎的日常建构扩展到日本家庭,人和人之间习惯自谦和压抑情感带来的沟通障碍也呼之欲出。

他们宁可回避性地依靠神秘学、寄希望于陌生人的情感慰藉与怜悯,也不愿仔细面对内心深处的问题。有皮无骨的叙事结构和虚散的形象,没有拧成一股有力的绳索,仅仅停留在雷诺阿印象派画作中的“印象”中,却离形成自己的风格还有距离。

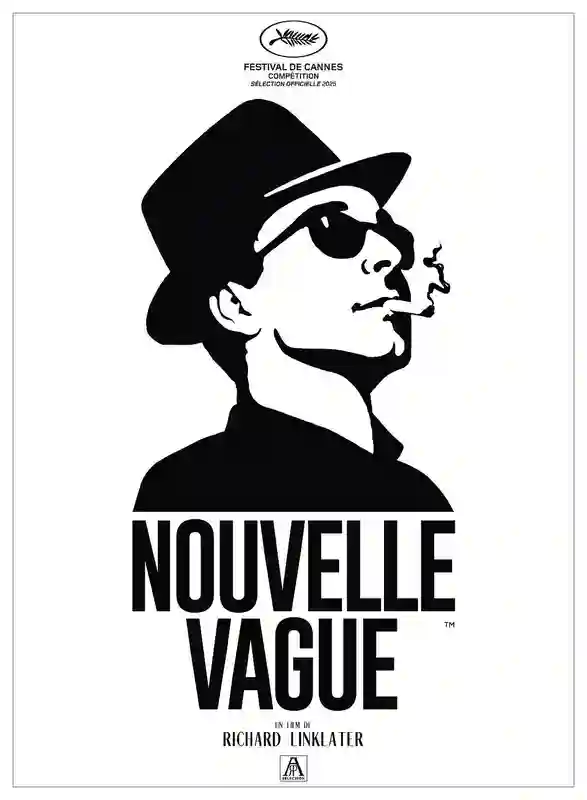

《新浪潮》(主竞赛单元)

导演:理查德·林克莱特

主演:纪尧姆·马贝克 / 佐伊·达奇 / 奥布里·杜林

秦婉评分:3/5

用仿新浪潮的黑白电影讲述戈达尔拍《精疲力尽》的过程,这种迷影电影多少有点戛纳特供,给熟悉经典的影迷们一点遐想大师们的机会。因为新浪潮众人的公众形象也和电影风格是一致的,并没有对人物的更新表达,你可以说是致敬,也可以说是偷懒,当然影片拍得不错,喜欢新浪潮电影的人是有愉悦感的,找的演员和原型都很像,确实有恍惚之感。

《去死吧,我的爱》(主竞赛单元)

导演:琳恩·拉姆塞

主演:詹妮弗·劳伦斯 / 罗伯特·帕丁森

秦婉评分:3/5

一个不羁的女性创作者,因为激情与婚姻,嫁到了丈夫所在的村镇里,丈夫每日外出工作,她在家带孩子。一开始你甚至会有点羡慕这样随性空旷被大自然环绕的生活环境,以为这是进入了野性迸发的人生新境界,但仔细一看她其实更深度地被捆绑在家里,她的困窘一点点蚕食她的内在。

虽然看似整日无所事事,但她其实已经无法写作,肉体和精神的空虚令她逐步失控。女主并不想投入美国传统家庭的社会连结里,并不想改变自己,但这样就让她成为异类,精神和情绪问题也终究被发现。

这算是大表姐继《母亲!》后又一部“反婚反育”电影,在我看来,本片应该是想说,当下,即使是传承多年的美式家庭传统框架,也无法填满当代人的精神空洞,或许这个框架应该被重构,但暂时来说是无解的。国家要求人们建立家庭就是一种对稳定的期待,而稳定的水面下更多是女性的隐忍、母职带来的维稳,当女人忍不了的时候,就会出现这样的所谓“疯女人”。

其实美国的家庭模式和中国接近,婚姻家庭要求女性对家人有牢固的情感连结,与欧洲反而有差异,近期看了一些欧洲家庭片阐释的都是自由主义带来的冷漠如何在家庭内部形成互害,而美国家庭里的捆绑效应,则让自由主义者陷入困窘境地,从而导向精神问题。

本片其实展露了母职的自我欺骗性,带出一种深刻的恐惧,最大的摧毁者正是那个还未建立主体性的婴儿,婴儿出现,女人的生活全完了。

拉姆塞的视听刺激很强,充分利用音乐音响、自然场景,外化内心戏。大表姐的表演没问题,有冲奖可能,虽然肯定会被诟病几次角色表现方向太接近。

《水之年代》(一种关注单元)

导演:克里斯汀•斯图尔特

主演:伊莫琴·普茨 / 索拉·伯奇 / 查理·卡里克

顾草草评分:5/5

女性主义电影自由而蓬勃的理想形态。

本片改编自女作家莉迪亚·尤克纳维奇的回忆录,讲述了一个从小经历虐待的女孩充满自毁和重构的人生旅程。由伊莫琴·普茨饰演的女主角莉迪亚度过了快乐和痛苦交织的童年和少年,父亲的性虐待和母亲的抑郁苦涩让她恐惧和焦虑,但游泳让她找到了救赎和未来。依靠这一特长进入大学、远离原生家庭,莉迪亚却迅速掉进性自由、酒精和毒品的怀抱。被学校开除后,走投无路的莉迪亚选择了结婚,但胎死腹中的意外让她的婚姻和人生再次陷入死局。终于,写作成为了她最后的武器,让她在虚构和现实中都重新拿回人生的叙事权。

克里斯汀·斯图尔特首次执导长片就显示出非凡的野心和沉着的技法。她挑战了一个让成熟导演都感到棘手的女性自我救赎题材,在忠于回忆录文学性的前提下进行意识流的影像叙事,她的影像如同莉迪亚本人的文字一样接近诗的形态:观众/读者无从判断,究竟是殚精竭虑地思索后达到最精确的简朴模样,还是并非雕琢只是记忆的迸发。

斯图尔特几乎用特写镜头拍摄了整部电影,没有使用固定镜头,她永远和人物/主角莉迪亚站在一起,不带任何解释地,

精准甚至尖锐在跳剪和瞬间的蒙太奇拼贴中穿梭于人生的不同阶段,游刃有余地计算时间的密度。16mm胶片带着圆角和温暖的色泽,如同记忆般带有温度。

作为演员执导演员,斯图尔特无疑将优势发挥到了最大,她和伊莫琴·普茨说着同一种(体系的)表演语言,你几乎能在伊莫琴·普茨的脸上找到斯图尔特的表情,却被翻译成了角色本身的弧光。

而镜头里伊莫琴·普茨的皱纹、眼袋、浮肿、憔悴和她的明亮一样,让人感受到创作者对人物全身心的爱。不同于主竞赛《最小的女儿》让口口声声爱好踢球的女主角摸了两下球,《水之年代》则让观众从头到尾跟着莉迪亚或带着骄傲、或带着创伤游泳,为了胜利,为了逃离,为了回到生命的本源而游。本片的身体性是如此之强,却带着尊重和爱护在极小的限度内暴露了身体本身。

这也是《水之年代》最让观众动容的地方:一部浸透了血和泪,几乎能带来创伤体验的电影,并没有让人难以观看;观众被作者的叙说引领着、托举着,和人物一起坚毅地向前走。我们在银幕上看过太多次这类戏剧性的尝试,却鲜少有人跳出宗教、家庭、意识形态的叙事窠臼,看到人物自己身上完整的精神力量。

但《水之年代》似乎和莉迪亚的身体共存,和她的记忆共存,和她的灵魂共存。每一个镜头都像是从一本隐藏的日记中撕下来的一句话,深深地烙印在你的脑海中,调动全部的感知单位。

《大拱门的秘密》(一种关注单元)

导演:史蒂芬·德穆斯提耶

主演:克莱斯·邦 / 西瑟·巴比特·科努德森 / 泽维尔·多兰 / 斯万·阿劳德

sky评分:3.5/5

本片是巴黎拉德芳斯地标“新凯旋门”建筑设计师的传记片,详述他从设计大赛中脱颖而出、到为了督造这座建筑呕心沥血的过程,堪称“法版《粗野派》”,却并不流连于风格化的外壳,而是深入一位理想主义建筑师在技术官僚、行政掣肘、政局风云和身份偏见中艰难斡旋的精神困局。

Otto虽是丹麦人,却比法国人更“法国”——执拗、孤傲、近乎固执地捍卫自我设计和艺术理念,在层层审查、预算冻结与项目流产的风险中不愿妥协。

他将新凯旋门视为时代精神和人文主义的形象表达,而非一座符号化地标,影片也正是在这份你来我往、不断推诿的建造过程中,呈现出建筑师与体制的持续拉锯、艺术理想和现实之间的壁垒:一边是图纸上的绝妙设计,一边是城市和官场上的冷漠现实。

导演运用大量冷静的会议重现、图纸设计与模型建构,将宏大工程叙事拆解为极具个人色彩的坚持与挣扎,如实还原一座建筑诞生背后的日常繁琐;摄影在灰蓝色调中捕捉城市肌理与人物疲惫眼神,赋予这场建筑实践以英雄主义的悲壮底色。尽管人物弧线略显单薄,配角设置功能性稍强,仍不妨碍它成为一部关于“建造”自身的现代寓言。

《狐步》(导演双周单元)

导演:瓦莱里·卡努瓦

主演:塞缪尔·基尔舍 / 约安·布兰克

sky评分:3/5

《狐步》聚焦于法国一支青少年拳击队,在全国比赛名额有限的压力下,少年们挥洒汗水备战。

塞缪尔·基尔舍饰演的 Camille 因一次意外坠崖受伤,不仅使他的拳击训练中断,更在心理上留下无法轻易复原的阴影。队员之间的拉帮结派、霸凌与青春萌动的荷尔蒙交织于日常,也为这部作品注入了充沛的能量与不安定感——拳击赛场之外,更多“斗争”在寝室、走廊和休息室中发生。

塞缪尔·基尔舍在披散长发时展现出一种性别边界模糊、脆弱却强韧的美感。他的肢体松弛而敏感,眼神中带着对世界的探询与防备。他与非裔同伴Matteo之间的关系若即若离,带有一种青涩而隐秘的情感悸动,构成一种细腻含蓄的 bromance 结构;而他们原本直线前行的青春轨迹,在拳击台上台下的冲撞中,不断发生偏移。

最终,不是每个人都能走到赛场中央,也不是每个人都能成为那个“留下来的人”,这其中的残酷令人唏嘘,也荒诞得像一场青春玩笑。

影片用“狐狸”这一象征物来映射这些少年们的社会位置与心理状态:在训练宿舍周围生长的狐狸既野又敏感,聪明却被视作危险,它们与少年们一样,被驯化、被审视、被成人驱赶,也在反抗中寻求自我。他们不是怪物,而是需要理解的生命体。

随着剧情推进,观众逐渐意识到,这部电影并非要解决什么问题,而是用寓言的方式去描绘成长的脆弱、暴力与欲望之间无法被轻易驯服的地带。

策划/视频/秦婉

撰文/秦婉、Sky